Pia Heckes, 25. August 2014

Muffendorfer Pfirsiche

Napoleon Bonaparte, König Friedrich Wilhelm III. von Preußen, Johann Peter Schwingen und die Muffendorfer Pfirsiche

Unverhofft kommt oft!

In diesem Fall eine Geschichte über die Muffendorfer Pfirsichbäume, die mich vor kurzem überraschend erreichte. Abgeschrieben vor Jahren von Frau Lucie Faßbender (im März 2014 ist sie 92 Jahre alt), ist diese kleine Geschichte der heute vergessenen Autorin Lydia Kath wieder aufgetaucht, und wurde mir vom Sohn von Frau Faßbender dankenswerterweise zugesandt.

Hier die Abschrift:

„Johann Peter und die Pfirsiche

von Lydia Kath

Es ist mehr als hundert Jahre her, da lebte in dem kleinen Ort Muffendorf bei Bonn ein pfiffiger Bub. Er hieß Johann Peter Schwingen. Als er eines Tages in Köln war und durch die Hohe Straße ging, sah er in einem Schaufenster prachtvolle Pfirsiche liegen. ‚Bäume mit solchen Früchten in unserem Garten’, dachte er, ‚das wäre etwas Feines!’ Er ging in den Laden hinein und fragte nach dem Preis der schönen Früchte.

Der Kaufmann sah den ärmlich gekleideten Jungen ein wenig abschätzend an und sagte: ‚Warum fragst du, Kleiner? Die Pfirsiche sind viel zu teuer für dich!’ ‚Ich möchte aber doch gern wissen, wie viel sie kosten!’ beharrte Johann Peter. ‚Das Stück zehn Silbergroschen’, antwortete der Kaufmann. ‚Na, willst du jetzt welche kaufen?’ ‚Ja, das will ich!’ lachte der Junge. ‚Geben Sie mir zwei Pfirsiche!’. Ein bißchen zögernd legte er zwei blanke Zehngroschenstücke auf den Ladentisch und er hielt dafür zwei wunderschöne, große, duftende Früchte. Die Kerne pflanzte er zu Hause in den Garten. Ein Kern ging auf, wurde ein Bäumchen, dann ein Baum und brachte im Jahre 1834 ein Körbchen voll Früchte. Stolz wanderte der Junge mit seiner kleinen kostbaren Ernte auf den Markt. Eine Frau blieb stehen und fragte: ‚Wie viele Pfirsiche bekomme ich für einen Silbergroschen?’ Johann Peter sah sie kopfschüttelnd an. Welch eine Frage! Er wollte doch Stück für Stück seiner Pfirsiche teuer verkaufen! Aber er hatte diesmal mit den kleinen, unansehnlichen Früchten noch kein Glück. Einen ganzen Hut voll musste er für einen einzigen Silbergroschen hergeben.

So war dieser erste Markt eine bittere Enttäuschung für ihn. Trotzdem ließ er den Mut nicht sinken. Unermüdlich wanderte er an den Markttagen mit Obst oder Gemüse frühmorgens den weiten Weg nach Köln. Vor den Gasthöfen sammelte er dann die Pfirsichkerne auf und pflanzte sie alle in den Garten hinter seinem Haus. Aber in den schweren Lehmböden gediehen die Bäume nur kümmerlich. Erst als er die Kerne an einem sonnigen Hang hinter seinem Garten anpflanzte, wurden die Bäume groß und ertragreich, und auch die Früchte, die er nun erntete, waren so groß und saftig wie einst die aus dem Schaufenster in der Hohen Straße.

Den Nachbarn, die ihn oft wegen seiner Obstzüchterei verlacht und verspottet hatten, zahlte Schwingen nicht mit gleicher Münze heim. Er zeigte ihnen vielmehr, wie und wo man die Pfirsiche anpflanzen und wie man die Bäume dann pflegen müsse, um eine gute Ernte zu erhalten. So vermehrte sich die Zahl der Pfirsichbäume in den Gärten und Weinbergen in und um Muffendorf immer mehr. Als Johann Peter Schwingen im Jahre 1885 starb, waren Hänge und Gärten mit Pfirsichbäumen wie übersät. Muffendorf mit seinen wunderschönen Gärten, seinen malerischen Häusern und seiner tausendjährigen Kirche wurde das Ziel vieler Besucher. Und heute denkt man dort immer noch dankbar an den kleinen pfiffigen Jungen und an den fleißigen Mann, der das kleine Dorf im Rheinland zu einem der schönsten und ertragreichsten Obstdörfer machte.“

Soweit die Abschrift von Lucie Faßbender (Typoskript).

Es geistern verschiedene Versionen über den Beginn des einstmals so erfolgreichen Anbau von Pfirsichen in Muffendorf durch die Erzählungen. Manch einer vermutete, dass der Maler Peter Schwingen (1813 – 1863) die ersten Pfirsichkerne nach Muffendorf gebracht habe. Das ist nicht der Fall.

Es taucht aber immer wieder in diesem Zusammenhang der Name „Schwingen“ auf, der in Muffendorf recht häufig vorkommt. Im Gemeinderat von Godesberg wirkte von 1846 bis 1861 Johann Peter Schwingen mit, ein entfernter, wohlhabender Verwandter des Muffendorfer Malers Peter Schwingen. Offenbar war dieser Johann Peter Schwingen (geb. am 14.9.1801, gest. 3.1.1885) zu einer gewissen Wohlhabenheit aufgestiegen. Wie er dies in den Jahren zwischen 1831 und 1846 bewerkstelligt hatte, erhellt die Geschichte, die Lydia Kath aufgeschrieben hat. Alles beginnt mit dem Kauf zweier schöner Pfirsiche, die den jungen Mann aus Muffendorf inspiriert und angespornt haben müssen.

Die gegenüber oben zitierter Abschrift leicht abweichende Version der Geschichte wurde von Lydia Knop-Kath in einer Sammlung von Anekdoten über den Wert der kleinen Dinge veröffentlicht: „Wer das Kleine nicht ehrt... Sagen und Geschichten um Gut und Geld“ (Dt. Sparkassen- und Giroverband e.V. Bonn, 1965, S. 53 ff.). Sie hatte offensichtlich die Geschichte, die der ehemalige Lehrer Jakob Fritzen aus Plittersdorf zuerst veröffentlicht haben soll, gelesen oder gehört und diese dann als gutes Beispiel in die Anekdotensammlung aufgenommen. Lehrer Fritzen war 1965 schon lange verstorben, sodass sich kaum jemand mehr an seine Autorenschaft erinnerte. Erinnert wurde aber durchaus noch die Geschichte über die Pfirsiche. Erst 1974 gedachte man seiner in den Godesberger Heimatblättern (12, 1974, S. 115): „Der frühere Lehrer J. Fritzen aus Plittersdorf schildert in einem Artikel ‚Die Obstbaumzucht in Muffendorf’ wie es zur Pfirsichkultur in Muffendorf kam“ (Anm. 1) Bedauerlicherweise ist der Text von Lehrer Fritzen nicht auffindbar. Alle Hinweise, die dazu finden waren, führten ins Nichts.

Luzie Faßbender hat aber offenbar bei ihrer Abschrift einige Textstellen weggelassen, die ihr wohl nicht schlüssig oder nicht sachdienlich erschienen. So fehlt z.B. die gesamte Einleitung in dem Text und es fehlt auch der Hinweis, dass Schwingen 1885 im Alter von 84 Jahren gestorben sei. Dies hat wohl seinen Grund darin, dass in der Geschichte von einem Jungen die Rede ist, der in Köln die Pfirsiche kaufte. Wenn Schwingen 1885 aber 84 Jahre alt gewesen wäre, so wäre er in dem Jahr, in dem die Pfirsiche laut der Darstellung von Lydia Knop-Kath ihre ersten Früchte getragen hätten (1834), bereits 33 Jahre alt gewesen. Eine offenkundige Ungereimtheit, da Pfirsichbäume schnell wachsen und schon nach zwei bis drei Jahren die ersten Früchte tragen, also 1830/1831 gepflanzt worden wären. Johann Peter Schwingen wurde am 14.09.1801 geboren, seine Eltern waren der Ackerer Wilhelm Schwingen und Christiane geb. Riegel. Er ist am 3.1.1885 im Alter von 83 Jahren gestorben. Als Beruf war Ackerer angegeben (Stadtarchiv Bonn). Auch Dietz (s.o.) erwähnt das Jahr 1834 als das Jahr der ersten Pfirsichernte in Muffendorf. So dass man annehmen darf, dass diese Zeitangabe zutreffend ist.

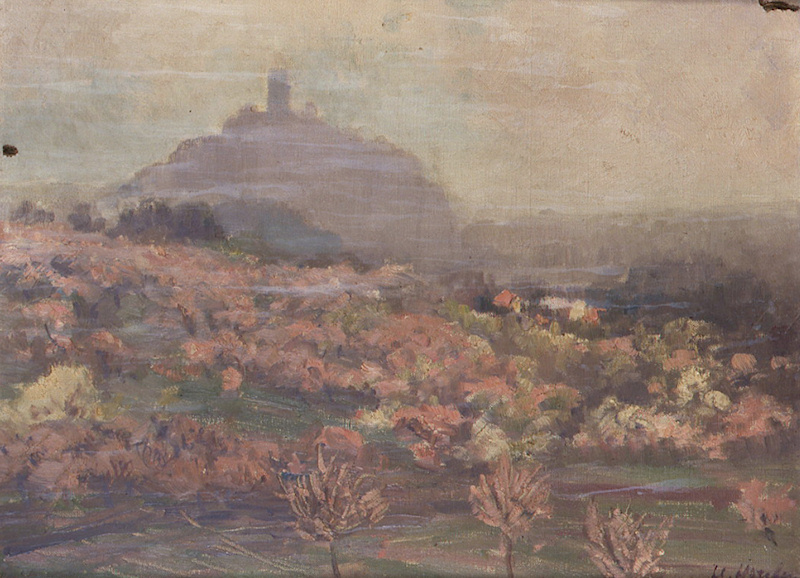

Wenn diese Geschichte, so wie Lydia Knop-Kath sie aufgeschrieben hat, stimmt, so hat der Anbau der Pfirsiche schon früh im 19. Jahrhundert begonnen. Man ist bisher davon ausgegangen, dass erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts der Obstbau forciert wurde, weil der Weinbau durch den Befall mit der Reblaus, die die Wurzeln der Weinstöcke schädigt, immer weniger einträglich wurde. Offenbar begann der Pfirsichanbau aber bereits um 1830, um dann etwa 130 Jahre lang den Ort und seine Landwirtschaft zu prägen. 1897 blühten bereits über 30.000 Pfirsichbäume in Muffendorf (Theodor Lammerz, Godesberg einst und heute, Bad Godesberg 1929) und tauchten das Dorf im Frühling in ein Meer von intensiv rosafarbenen Blüten.

Heute sind nur noch wenige Pfirsichbäume, deren Früchte liebevoll „Wöllemännchen“ genannt werden, in Muffendorf erhalten. Da die Bäume anfangs immer wieder aus dem Kernen der Ernte des vorigen Jahres gezogen wurden, sogenannte „kernechte“ Bäume waren, wurden bestimmte unerwünschte Eigenschaften häufig vermehrt. So auch die starke Behaarung der Früchte, die zwar ein wunderbares Aroma haben, aber beim Verspeisen mit der Pfirsichhaut u.U. allergische Reaktionen hervorrufen. Aber als Bowlenfrüchte sind die kleinen weissfleischigen Pfirsiche mit ihrem charakteristischen Duft unübertroffen.

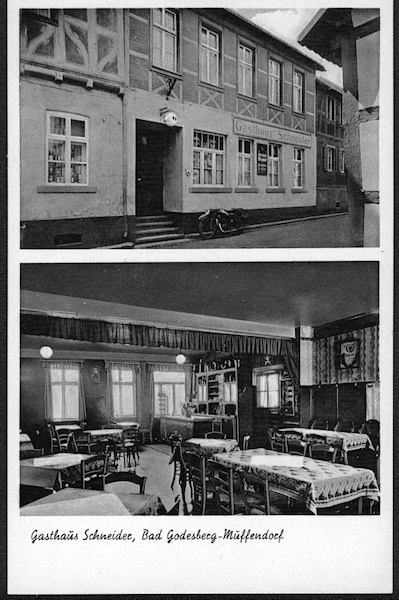

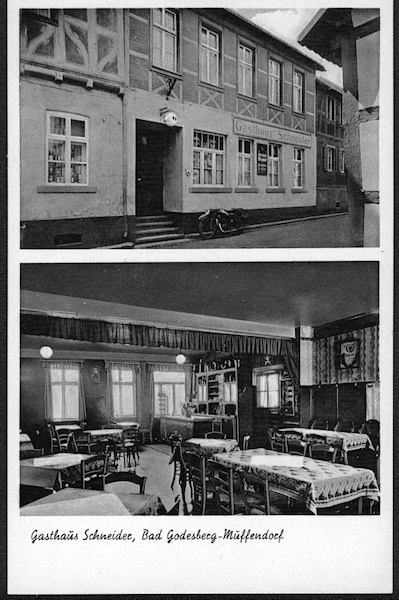

Lydia Knop-Kath schreibt einleitend über die Zeit der Pfirsichblüte: „Im Frühling ist der Ort Muffendorf bei Bad Godesberg ein blühender Garten. Die Hänge, Höfe und Straßen sind überwölkt vom rosaroten Schimmer zahlloser Pfirsichblüten. Und Muffendorf mit seinen Pfirsichgärten, seiner tausendjährigen Kirche und seinen altersgrauen Häusern ist dann Ziel vieler Wanderer. Nirgendwo ist die Pfirsichblüte schöner als hier“ (S. 53). Dies war auch der Grund, warum zwei große Gasthäuser mit je einem Festsaal in der Muffendorfer Hauptstraße zum Ziel zahlreicher Ausflugsgäste wurden. Muffendorf mit seinen blühenden Gärten, den altertümlichen Fachwerkhäusern und den wenigen alten Rebstöcken, die den Reblausbefall überlebt hatten, wurde vom Frühling bis zum Herbst Wanderziel der Bonner und Godesberger Bevölkerung. Ein einträgliches Geschäft für die beiden Gasthäuser.

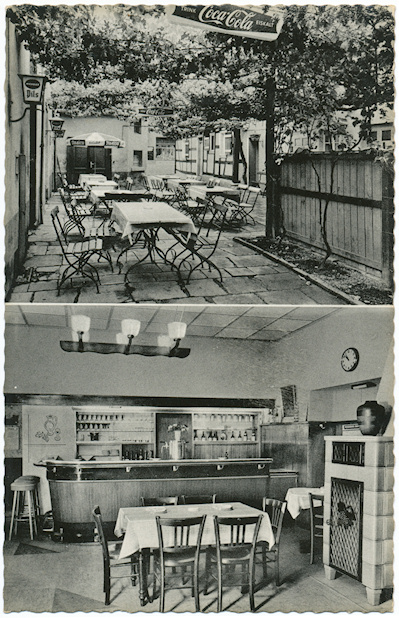

Die Muffendorfer Pfirsiche hatten im ganzen Bonner Umland einen guten Ruf und sie prägten das Erscheinungsbild der Landschaft gegenüber dem Siebengebirge. Ein Foto von blühenden Muffendorfer Pfirsichbäumen mit dem Siebengebirge im Hintergrund von der Bonner Fotografin Leni Werres wurde sogar in Wilhelm Schäfers Bildband „Der Rhein“ von 1926 übernommen (S. 58).

Ein Bildband, der großartige Schwarzweissaufnahmen versammelt und den Rhein von den Quellflüssen in den Schweizer Bergen bis Dordrecht (NL) porträtiert. Anliegen dieses Bildbandes war es, die rheinische Kulturlandschaft in ihren Zusammenhängen aus Landschaft, Geschichte, Landwirtschaft, Schifffahrt und Industrialisierung im Zusammenhang darzustellen. Nebenbei bemerkt ist das ganze Buch ist ein einziger Protest gegen die Marginalisierung des Rheinlands innerhalb der Reichsgeschichte. So schreibt Schäfer: „...Weshalb es dann auch eine Torheit und Schildbürgerstreich ist, dass die Rheinländer nun ihre tausendjährige Zugehörigkeit zum deutschen Reich feiern wollen, als ob nicht alles andere Deutschland mehr oder weniger eine Zugehörigkeit zu der rheinfränkisch begründeten Reichsherrlichkeit wäre!“ (S. 17). Auch aus diesem Geiste heraus agierte Konrad Adenauer nach dem Zweiten Weltkrieg, um Bonn am Rhein mit Hilfe der englischen Besatzer zur (provisorischen) Bundeshauptstadt zu machen. Adenauer war in den Zwanziger Jahren Oberbürgermeister der rheinischen Metropole Köln gewesen und somit stand er im Zentrum einer auf das katholische Rheinland geprägten Politik, die das geistige Rüstzeug eines Wilhelm Schäfer und anderer überzeugter Rheinländer aufgesogen und verinnerlicht hatten. Der relative Wohlstand am Rhein, sein mildes Klima und die damit verbundenen Vorteile sowie die sprichwörtliche Menschenfreundlichkeit des Rheinländers, der gerne „den lieben Gott einen guten Mann sein lässt“, taten das Ihrige dazu. Allerdings war die Bundeshauptstadt Bonn auch der Grund, warum nach 1960 die Pfirsichgärten langsam durch neue Baugebiete verdrängt wurden. Bis 1975 etwa sind die Pfirsichkulturen in Muffendorf dann vollkommen verschwunden. Nicht zuletzt, weil attraktivere Pfirsiche aus den südeuropäischen Ländern per Luftfracht preiswert importiert werden konnten. Ein ganz kleiner Bestand der alten rheinischen Pfirsichsorten (Rekord von Alfter) befindet sich heute noch auf dem „Cäcilienheidchen“ in Lannesdorf. Aber vereinzelt findet sich heute noch der ein oder andere „Wöllemännchen-Baum“ in einem Hausgarten in Muffendorf.

Aber zunächst waren die Pfirsiche ein einträgliches Geschäft für die Muffendorfer Bauern, für die nach 1803, mit dem wesentlichen Verwaltungsakt, der das Ende des alten Römischen Reiches vollzog, dem Reichsdeputationshauptschluss, ein gänzlich neues Wirtschaften möglich wurde. Der anschliessenden Versteigerung der Domänen aus Adelsbesitz und aus kirchlichen Gütern folgte eine beispiellose Entwicklung der Landwirtschaft. Die Geschichte der Muffendorfer Pfirsiche kann hierbei als idealtypisch angesehen werden.

Lydia Knop-Kath hat die Geschichte des Johann Peter Schwingen in die Sammlung über den Wert der kleinen Dinge als gutes Beispiel aufgenommen. Als Beispiel dafür, wie aus allerkleinsten Anfängen, aus zwei Obstkernen, mit einer guten Idee, mit dem Festhalten an dieser Idee und dem Tüfteln, wie man etwas besser machen kann, ein erfolgreiches Wirtschaften entstehen kann. Von einem Pfirsichkern zur Pfirsichplantage. Aber auch die Geschichte vom Bauer Michel, einem Bruder Lustig, der vergnüglich in den Tag hinein lebte, und am Schluss sein ganzes Hab und Gut verloren hat, findet sich da. Der deutsche Michel als tumber Bauer, der sein Glück verzecht. Ein uraltes Märchen aus Thüringen. Märchen und Sagen von Mexiko bis zum Baltikum versammelte Lydia Knop-Kath in diesem kleinen Bändchen. Und Muffendorf mit seiner Pfirsichblüte ist eine von 23 Geschichten darin, allerdings eine mit wahrem Hintergrund. Das Bändchen wurde bundesweit von den Sparkassen als Geschenk für gute Kunden vertrieben.

Lydia Knop-Kath, geboren am 16. August 1906 in Virchow in Pommern, promovierte 1931 über den Schriftsteller Wilhelm Raabe und schrieb erfolgreich Kinderbücher. In den 1930er und 40er Jahren erscheinen ihre Bücher „Aud. Geschichte einer Wikingerfrau“ (1934), „Der Bauernkanzler“ (1935), „Urmutter Unn“ (1936) und weitere stark nordisch geprägte Jugendbücher im Verlag Junge Generation (Berlin) und gehörten zum nationalsozialistischen Lesestoff. Bis 1943 veröffentlichte sie eine ganze Reihe weiterer Bücher in diesem Verlag. Ihre Vergangenheit als nationalsozialistisch belastete Autorin scheint ihr zunächst nach dem Krieg eine Schaffenspause beschert zu haben.

Erst ab 1954 erscheinen dann in Reutlingen und Stuttgart neue Kinderbücher von ihr und es gelingt ihr, an die früheren Erfolge anzuknüpfen. Das ist nicht bei allen Schriftstellern der Fall, die durch Nazi-Literatur kompromittiert waren. Über die weiteren Lebensstationen und Lebensdaten von Lydia Knop-Kath ist bisher nichts zu finden. Immerhin haben wir ihr aber die Geschichte um Johann Peter Schwingen und die Pfirsichkultur in Muffendorf zu verdanken.

Wie aber kam der Pfirsich nach Europa? „Der Ursprung des Pfirsichs liegt im mittleren und nördlichen China. Hier wurden bereits 2200 v. Chr. unter der Bezeichnung „Sing“ verschiedene Pfirsichsorten kultiviert. Über verschiedene Handelswege gelangt der Pfirsich nach Vorderasien, insbesondere nach Persien. Der botanische Name Prunus persica (Persische Pflaume) leitet sich auch daher ab. Von Persien gelangte die Frucht durch die Römer nach Italien, Frankreich und in andere Mittelmeerländer. Man vermutet, dass die Pfirsiche durch die Römer nach Deutschland gebracht wurden. Nachweise von Pfirsichsteinen in Deutschland gibt es in der Saalburg/Taunus (120 v. Chr.), Neuß, Mainz und Rottweil. ... Im Mittelalter (ca. 810 n. Chr.) findet der Pfirsich seine Erwähnung in der „Capitulare de villis vel curtis imperii“, einer Landgüterverordnung von Karl dem Großen. Hier wird er als „persicarios“ benannt. Als Mittel mit heilender Kraft fand die Pfirsichpflanze auch Erwähnung bei Hildegard von Bingen (ca. 1150 n. Chr.). Auch erwähnte Albertus Magnus (ca. 1250 n. Chr.) den Pfirsich als ‚persicum’. Der Pfirsich breitete sich im Hoch- und Spätmittelalter sowie in der Folge weiter in Mitteleuropa aus. Der Pfirsich dürfte jedoch lange Zeit als ‚Luxusfrucht’ gegolten haben. 1575 soll der Pfirsichanbau im Dresdener Elbtal und in den Weinbergen bei Lößnitz urkundlich erwähnt sein. Nachweise gibt es auch für Lübeck, Zürich, Heidelberg. Weiterhin gab es den Anbau auch in Polen und Tschechien. In Frankreich begannen die Zucht von edleren Sorten sowie der erwerbsmäßigen im 17. Jahrhundert. Von Frankreich aus weitete sich der Anbau auch nach Deutschland aus. Pfirsiche wurden hier an den Fürstenhäusern am Spalier gezogen. Die wirtschaftliche Bedeutung des Pfirsichs setzte in Deutschland jedoch erst ab dem 19. Jahrhundert ein, wobei in der Pfalz der Pfirsichanbau eine besondere Bedeutung hatte. Der heute bekannte Weinbergpfirsich wurde im 16. und 17. Jahrhundert in der Pfalz aus Sämlingen gezogen. Es waren kleinwüchsige Bäume mit kleinen, harten, stark bepelzten Früchten, die ein rotes Fruchtfleisch kennzeichneten. Eine wirtschaftliche Bedeutung erlangte dieser Pfirsichtyp jedoch nie. Gleichwohl war er lokal im Moseltal und anderen Weinbaugebieten lange Zeit ein prägender Teil der Kulturlandschaft...“ (aus: http://www.moselweinbergpfirsich.de/herkunft.html, Mai 2014).

So stellt sich die Muffendorfer Pfirsichkultur im Gesamtzusammenhang der landwirtschaftlichen Entwicklung geradezu als idealtypisch dar. Der wirtschaftliche Aufschwung im Rheinland, der in der Zeit des Vormärz durch die Industrialisierung, die Einrichtung von Schnellpoststrecken mit der Pferdekutsche und später den Bau der Eisenbahn sowie durch neue Anbaumethoden in der Landwirtschaft einen umwälzenden Strukturwandel ermöglichte, erreichte auch Muffendorf. Dass Reisen bekanntlich bildet und die kreativen Kräfte entfaltet, trifft für Johann Peter Schwingen zu. Denn offensichtlich hatte er nur in Köln die Möglichkeit, den Pfirsich als wertvolles landwirtschaftliches Produkt kennen zu lernen. Aber wie kamen die Pfirsiche als Delikatesse um 1830 auf die Hohe Straße nach Köln?

In der Pfalz, woher der für die Landwirtschaft wichtige Pfirsich, der „Rote Ellerstädter“ stammt, erscheint der Pfirsichanbau in nennenswertem Umfang erst nach 1867, obwohl dort bereits 1835 ein gewerbsmässig betriebener Pfirsichanbau nachgewiesen ist. Im Vorgebirge scheint der Pfirsich erst nach 1870, als man den „Roten Ellerstädter“, aus dem später auch der „Kernechte vom Vorgebirge“ hervorging, hier einführte, bedeutsam für die Landwirtschaft geworden zu sein.

Also ist die Geschichte von den Muffendorfer Pfirsichen die Geschichte einer Pioniertat im Rheinland?

Eine weitere Version der Geschichte von Johann Peter Schwingen besagt, dass die Früchte, die er in Köln gekauft habe, aus Frankreich importiert gewesen seien. Wie das, in einer Zeit, da die Früchte des Ackers noch auf dem Rücken des Esels oder per Kutsche transportiert wurden? Wie hätten die Pfirsiche aus Frankreich frisch und lecker im Jahr 1830 einen Kölner Laden erreichen können?

Eine Möglichkeit gab es: Montreuil, ein kleines Städtchen im Pariser Umland, das heute Teil der Großstadt Paris ist, war seit dem 17. Jahrhundert berühmt für seine Pfirsiche. Mit sehr aufwendigen, speziellen Anbaumethoden erzielt man im Pariser Klima hervorragende Erfolge. Die Pfirsiche aus Montreuil erreichten oft ein Gewicht von über 400 g je Frucht. Die Früchte wurden zunächst für die Tische des Hofes gezogen. Offenbar aber später auch nach London und sogar nach Moskau, an den Hof des Zaren, verkauft. In Montreuil wirtschaftete man sehr intensiv. Etwa 600 km Mauern wurden errichtet, dazwischen schmale Landstreifen. Die Mauern waren in strenger Nord-Süd-Richtung angelegt, sodass jede eine West- und eine Ostseite besaß, die mit Spalierobst bepflanzt werden konnte. Die Mauern schützten vor kalten Winden, speicherten tagsüber die Wärme und gaben sie nachts an die Pflanzen ab. Man hatte so ein Mikroklima geschaffen, das für die Pfirsichzucht hoch geeignet war. 1825 wurden in Montreuil etwa 15 Millionen dieser herrlichen Früchte geerntet und vermarktet. Heute existieren noch ca. 17 km dieser Mauern in Montreuil, die von einem Verein gepflegt und instandgesetzt werden.

Mit dem Bau der Eisenbahn in den Süden des Landes wurde der Transport von Früchten aus der Provence äusserst günstig, so dass die aufwendigen Anlagen in Montreuil sich nicht mehr lohnten. Der Pfirsichanbau kam dort deshalb gegen Ende des 19. Jahrhunderts zum Erliegen. Die Pfirsichgärten wurden zugunsten von Bauland aufgegeben. Auf Luftbildaufnahmen im Internet kann man aber heute noch die wenigen erhaltenen Mauern der Pfirsichgärten in Montreuil gut erkennen.

Aber zurück in das Jahr 1830: Wie hätten nun aber die frischen Pfirsiche aus Montreuil, die stoßempfindliche und leicht verderbliche Früchte sind, nach Köln kommen können? Eine Möglichkeit gab es: mit der Schnellpost per Kutsche über die neuen Napoleonischen Kunststraßen.

Für das Jahr 1835 gibt der „Berliner Kalender auf das Schaltjahr 1836“ eine Schnellpostverbindung von Aachen nach Köln an, die mit der Postkutsche nur acht Stunden dauerte (S. 4), bei einer Entfernung von ca. 71 km. Das sind ca. 9 km in der Stunde. Rechnet man dies um auf einen Schnellpostkurs Paris / Köln, die Entfernung beträgt etwa 490 km, so kommt man auf eine Reisedauer von ca. 2,5 Tagen. Das würde für den Transport von frischen Früchten ausreichend sein, wenn sie nicht auf dem Höhepunkt der Reife geerntet worden wären, sondern ein wenig vorher. Da die Hohe Straße die wichtigste und vornehmste Einkaufsstraße in Köln war, darf man davon ausgehen, dass es sich bei den Pfirsichen um Luxusgüter handelte. Wofür auch der Preis von 10 Silbergroschen pro Stück zeugt. 1830 hatte ein Taler den Wert von 30 Silbergroschen (seit 1821). Zum Vergleich: Im Jahr 1839 kosteten 100 Pfund Hattinger Steinkohlen 9 Silbergroschen. Man hätte also für den Gegenwert eines Pfirsichs eine ganze Weile mit Kohle heizen können. 1827 kostete ein Brot in einer Bäckerei in Burg an der Wupper 4 Silbergroschen. (Anm. 2) 10 Silbergroschen wären also der Preis für 2,5 Brote gewesen. In Bonn kosteten am 1. Juli 1832 ein siebenpfündiges Schwarzbrot 5 Silbergroschen und 10 Pfennige. Heute kostet ein Kilo gutes Brot ca. 3 Euro. 2,5 Brote würden also 7,50 Euro kosten. Das wäre der vergleichbare Preis für einen kostbaren Pfirsich, wenn man die Brot-Währung zum Vergleich heranzieht.

Es ist nicht weiter verwunderlich, dass nach der Auflösung der großen Domänen und nach der Aufhebung des Flurzwangs, angeregt durch den wirtschaftlichen Aufschwung, den Köln und Bonn zwischen 1815 und 1835 erlebten, manch einer auf neue Ideen kam. So auch offensichtlich Johann Peter Schwingen.

Die Aufbruchstimmung, die seit dem Ende der Napoleonischen Zeit (trotz aller Einschränkungen durch Steuern und Kontributionen) und während des Vormärz herrschte, wird auch deutlich an der Gründung verschiedener „Vereine zur Beförderung des Gewerbefleisses...“. So der Beuth’sche „Verein zur Beförderung des Gewerbefleißes in Preußen“ in Berlin von 1821. Christian Peter Wilhelm Beuth, ein Niederrheiner, 1781 in Kleve geboren, gehörte zu den Vordenkern, die später zum Idealbild des klugen, vorausschauenden preußischen Beamten avancierten. Seine Entscheidungen waren wegweisend für die Verbesserung der Ausbildung in Handwerk und Technik.

Der im Rheinland von dem Bonner Staatsrechtler Peter Kaufmann (1803 geb. in Virneburg, gestorben 1872) (Anm. 3) gegründete „Verein für gemeinnützige Bemühungen zur Förderung der Landwirtschaft, des Gewerbefleißes, der Intelligenz und Sittlichkeit in den Eifelgegenden“ von 1832 gehört in diesen Zusammenhang. Und nicht nur dies. Kaufmann stand im Kontakt mit David Hansemann, der 1833 in Leipzig eine Studie veröffentlicht hatte, die Steuergerechtigkeit gegenüber den Rheinpreußen einforderte. Hansemann verglich die Steuern in Frankreich, Preußen und Rheinpreußen miteinander und schrieb: § 332, S. 376: „In den östlichen Provinzen hört man häufig die Meinung äußern, daß die Rheinprovinz weniger eintrage als sie koste, und eine Last für Preußen sei, indem die Sicherstellung dieser Provinz beträchtliche Festungs-Anlagen erfordert habe; selbst Beamte, welche keine geborne Rheinländer sind, bei denselben aber Anstellung gefunden haben, vergessen sich zuweilen soweit, diese Meinung sogar in der Rheinprovinz auszusprechen. Ich hoffe, daß durch diese Schrift die Überzeugung verbreitet werde, daß keine preußische Provinz, nach dem Verhältnis des National-Vermögens, mehr einträgt, und keine wohlfeiler verwaltet wird, als die Rheinprovinz; ich hoffe, daß künftig die Verhältnisse mehr von dem allgemeinen politischen Standpunkte als nur einseitig betrachtet werden, und daß sich alsdann die Ansicht aufdringen müsse, wie ohne die Rheinprovinz mit ihren Bollwerken am Rhein gar kein starkes Deutschland oder Preußen gedenkbar ist, und wie daher diese Bollwerke nicht allein wegen der Rheinprovinz, sondern wegen des gemeinsamen Vaterlandes errichtet werden mussten.

Zum Schluß noch ein Wort an diejenigen, welche noch immer den Vorwurf, daß die Rheinpreußen französisch gesinnt wären, nicht fallen lassen.

Seit tausend Jahren und länger sind die Rheinpreußen im Besitze politischer Rechte gewesen, selbst unter der Herrschaft eines fremden Volkes und eines Despoten sind diese Rechte grundsätzlich noch erweitert worden und thatsächlich nicht ganz untergegangen; erst seitdem die Rheinlande nach dem Sturze Napoleons preußisch wurden, sind die Steuern der Rheinprovinz unter der preußischen Regierung in Friedenszeit höher als unter der französischen Herrschaft eines Kriegers; jahrelang ist in der Rheinprovinz der Verlust der so heilsamen und (S. 377) völlig eingebürgerten französischen Justiz-Einrichtungen befürchtet worden; das französische Gerichtsverfahren, welches doch einem Napoleon zur Aburtheilung politischer Verbrechen und Vergehen genügte, hat der preußischen Staatsregierung nicht sicher genug für diesen Zweck gedünkt, und jedes Verbrechen oder Vergehen müssen nach preußischem Verfahren ohne Öffentlichkeit und ohne Geschworene untersucht und gerichtet werden. Aber an die Stelle politischer Rechte, und strenger Handhabung der Verwaltungs-Gesetze ist die Humanität und der wohlwollende Sinn der preußischen Administration getreten, und die Rheinpreußen haben sich damit begnügt. Sie haben die hohen Abgaben regelmäßig entrichtet, und erwarten ruhig von der Staatsregierung eine Verminderung und Ausgleichung der Steuern; gegen die Abschaffung der französischen Justiz-Einrichtung haben die Rheinpreußen ihre Einwendungen unumwunden und offen ausgesprochen, und schnell haben sie vergessen, daß jene Abschaffung beschlossen war, und daß ihre Gegen-Vorstellungen von unfähigen Köpfen als französische Gesinnung ausgelegt worden waren; nur die Dankbarkeit über den Erfolg dieser Vorstellungen ist in Erinnerung geblieben, und hat die Liebe zum König verstärkt; was theils Folge des Friedenszustandes, der neuern Personen- und Eigenthums-Verhältnisse, der vielen, die Wohlfeilheit der Produktion befördernden neueren Erfindungen und des Prinzips der Theilung der Arbeit gewesen ist, - die Zunahme des Wohlstandes haben die Rheinpreußen ganz der Staatsregierung zugerechnet, und was diese dafür gethan hat, durch Anhänglichkeit an den Thron und das gemeinsame Vaterland, durch Sinn für Gesetz und Ordnung vergolten. Willig erkennen sie das Gute und die guten Absichten der Staatsregierung an; offen tragen sie dieser ihre Bitten und Beschwerden vor, ohne die Bahn der Gesetzlichkeit zu verlassen; selbst wenn ein Nachbarvolk größere politische Freiheit genießt und kleinere Staatslasten trägt, gehören die Rheinpreußen lieber den Stammesgenossen und einer edlen deutschen Dynastie an. So (S. 378) beweiset dieß biedere Volk, daß es würdig war, der Fremdherrschaft entrissen, und mit Preußen und Deutschland vereinigt zu werden. So bekundet es, daß Nationalität kein leerer Schall, sondern ein mächtiges Bindungsmittel unter Stammesgenossen ist. Auch die Ideen, wenn groß und herrschend, sind mächtige Kräfte; ehre daher jeder Preuße die deutsche Nationalität, und verdamme kein anderes Volk, wenn es für die seinige materielles Wohlseyn opfert.“ (Anm. 4)

Diese Veröffentlichung Hansemanns, die in zweiter Auflage bereits 1834 erscheinen war, rief vielstimmiges Echo hervor, sodass Hansemann und Kaufmann gemeinsam 1834 sich genötigt sahen, eine weitere Stellungnahme zu veröffentlichen: „Würdigung der Schrift, Preußen und Frankreich. Zweite vermehrte Auflage, nebst der Prüfung einer neuen Gegenschrift.“, sie erschien ebenfalls noch im Jahre 1834 in Bonn bei Habich. Welchen Einfluss beide Veröffentlichungen auf die politischen Entwicklungen im Vormärz im Rheinland hatten, das mag man sich durchaus vorstellen können, zumal es vor dem Hintergrund der Abspaltung und Gründung des Königreichs Belgien (1830/31) zu sehen ist, und daher viel diskutierte Werke waren, weil man in Preußen durchaus durch das belgische Beispiel alarmiert war und einen rheinischen Separatismus fürchtete. Sicher sind die Veröffentlichungen Hansemanns auch im Lichte der Manifestationen zum Hambacher Fest von 1832 zu sehen, wo es zu antipreußischen und profranzösischen Verlautbarungen gekommen war. Dementsprechend hätte diese Veröffentlichung Hansemanns ein Weckruf sein können, der unter dem Eindruck der Juli-Revolution von 1830 in Frankreich mehr Wirkung hätte entfalten müssen. Vierzehn Jahre später kam es zur 48er Revolution in Preußen, die blutig niedergeschlagen wurde. In Berlin forderten die Unruhen im März 1848 mindestens 270 Opfer, in Düsseldorf fanden bei Barrikadenkämpfen am 9. Mai 1849 vierzehn Menschen den Tod.

In diesem von Hansemann und Kaufmann so eindringlich beschriebenen wirtschaftspolitischen Spannungsfeld bewegte sich der junge Johann Peter Schwingen, als er mit großen Hoffnungen begann, eine Pfirsichplantage anzulegen, die 1834 die ersten Früchte trug.

Die landwirtschaftliche Seite beleuchtet Johann Nepomuk von Schwerz (1759 - 1844). Schwerz war preußischer Agrarwissenschaftler, geboren in Koblenz, und bereiste ab 1816 das Rheinland und Westfalen, um im Auftrage der preußischen Regierung den Zustand der Landwirtschaft zu erfassen und zu beschreiben. Im Jahr 1836 fasste er seine Berichte aus den Jahren ab 1816 an die Regierung in einem Buch zusammen, das einen guten Einblick erlaubt in die damalige Landwirtschaft: „Beschreibung der Landwirthschaft in Westfalen und Rheinpreussen“, Stuttgart 1836. (Anm. 5)

Seine Erkenntnisse zum Obstanbau in der Rhein-Moselgegend sind sehr aufschlussreich. Zum Obstanbau bei Metternich (Koblenz) schreibt Schwerz: „Ueber diesen Kirschenhandel ad protocollum muß ich Folgendes anführen: Die Schiffer kommen in die Dörfer und schließen vorläufig den Handel. Ist die Zeit zum Einschiffen da, so wird mit der Glocke ein Zeichen gegeben, und sogleich macht sich Jedermann an das Kirschenbrechen, und bringt sie nach dem Ufer, welches nicht selten bis auf eine Stunde vom Dorfe entfernt ist. Von Seiten der Bauern hält sich einer ihrer Schöffen bei dem Schiffe und wiegt das ankommende Obst korbweise ab. Die Kirschen werden in das Schiff ausgeschüttet, und der leere Korb wieder zurückgegeben. Der Betrag wird zu Protokoll genommen, und die ganze Summe von dem Schiffer an den Schöffen erlegt, welcher am folgenden Sonntage nach der Vesper jedem der Lieferanten seine Rata zustellt.“ (S. 186). Die Zahl der Obstbäume für Metternich wird mit 14.000 Stück angegeben, (S. 186) für Rübenach ist ein Ertrag von 10.000 Franken allein für Kirschen angegeben, ohne Äpfel und Birnen (S. 186).

„Die Wuth des Obstpflanzens deren man einige Gemeinden beschuldigen könnte, besteht in dem Zusammendrängen der Bäume. Da der Boden äußerst parcellirt ist, so pflanzt Jeder auf sein Feld, hat es auch nur die Breite von 16 Fuß, eine Reihe Obstbäume. Der Nachbar, um nicht zu kurz zu kommen, pflanzt eine Reihe dagegen, und so von Feld zu Feld kann im Sommer kein Sonnenstrahl mehr zur Erde, und die Bäume tragen weniger als sie bei gehörigem Zwischenraume tragen würden. Diesem Unfug müßte durch eine Verordnung gesteuert werden, welche untersagte, einen Baum näher als 16 Fuß an Grenzen seines Nachbars zu bringen wie solches auch schon in Marnesia's Plane lag.“...„In diesem Industrie-Zweige bleibt hier wohl Nichts mehr zu wünschen übrig, als vielleicht, daß er manchmal nicht mit einer Art von Wuth betrieben werden möge. Die Fluren sind zum Theil wirkliche Obstwälder geworden, welche man nicht ohne eine Regung von Staunen ansehen kann.“ (S. 187)

So hat man sich den Beginn des Pfirsichanbaus in Muffendorf vorzustellen. Zumal auch hier galt, dass der Transport für die leicht verderbliche Ware zu den größeren Märkten nach Bonn und Köln schnell per Schiff von Rüngsdorf aus zu bewerkstelligen war, das über den damaligen Muffendorferweg (An der Kommende, Albertus Magnus Strasse und Kapellenweg), günstig lag. Die Schiffe konnten mit der Strömung schnell nach Norden vorankommen, was für den Transport des Obstes günstig war. Und die Märkte in Bonn und Köln versprachen den Absatz der Ware zu guten Preisen. Nach 1844 verkehrte die Eisenbahn zwischen Bonn und Köln in jeder Richtung mit sechs Verbindungen, was den Transport nochmals beschleunigte und vereinfachte. Auch der Tourismus mit seiner wachsenden Dienstleistungsbranche trug zum wirtschaftlichen Erfolg des Obstanbaus bei. Ganze Pflaumenernten gingen im späteren 19. und frühen 20. Jahrhundert von Muffendorf nach Königswinter, wo die Reisenden und Ausflügler mit Pflaumenkuchen versorgt wurden, beliebteste Sorte bei den Pflaumen war „Zimmers Frühe“. Für alle ein einträgliches Geschäft.

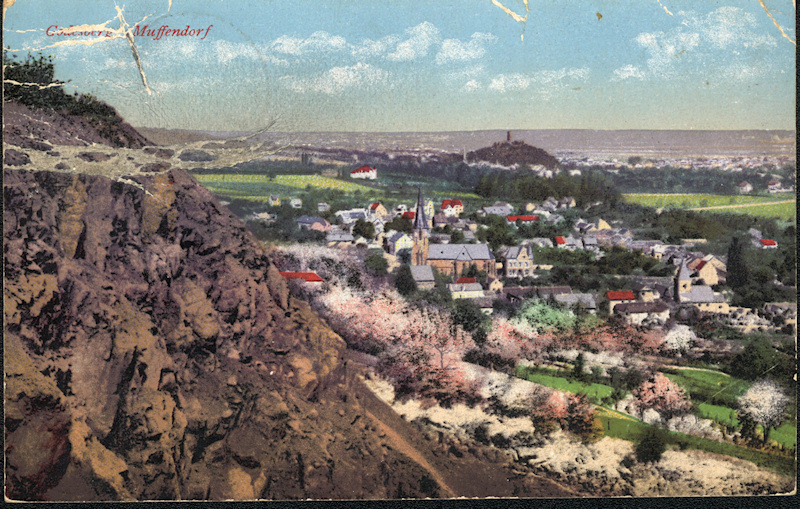

Auch die Produzenten von Postkarten fühlten sich animiert, schöne Motive fotografieren und vervielfältigen zu lassen. Eine Postkarten-Ansicht der blühenden Bäume mit dem Blick auf das Siebengebirge zeigt die neu angelegte Klosterbergstraße und am rechten Rand des Bildes den Turm der neuen St. Martinskirche sowie den Blick über das weite, noch unbebaute Pennenfeld auf die Felder an den Hängen des gegenüberliegenden Siebengebirges. Im Hintergrund rechts sieht man die Ruine Drachenfels.

Der Obst- und Gemüseanbau muss guten Gewinn gebracht haben. Wenn man die Anzahl der um die Mitte des 19. Jahrhunderts neu entstanden großen Hofanlagen in Muffendorf sieht, darunter viele geschlossene Vierflügelanlagen, so wird deutlich, dass der Wohlstand sich in der Tat gehoben hatte. So wie Schwerz dies indirekt gefordert hatte: „Mittel den Ackerbau zu befördern: Das beste Mittel hierzu ist, sagt ein Landwirth aus der Rheingegend, wenn den Ackersleuten freier Spielraum gelassen, der Cultur keine Hindernisse in den Weg gelegt, hauptsächlich aber, wenn der Soldatenstand nicht zu sehr vermehrt wird. Der Ackerbau hat wirklich in hiesiger Gegend, durch Vermehrung der Truppen, durch Errichtung der Landwehr und häufiges Exerciren derselben stark gelitten. Es fehlt daher durchgehends an guten Pflügern und überhaupt an Dienstboten, und der Arbeitslohn wird verdoppelt.“ (S. 236)

„Wie die Personen selbst, so ist auch ihre Bildung, Industrie und Moralität verschieden; im Allgemeinen kann man aber anmerken, daß selbige mit der Armuth oder dem Vermögen ab- oder zunimmt, so daß derjenige in der Regel der Ungebildetste und Unsittlichste, welcher der Aermste ist. Es ist also entweder Armuth eine Folge von Unsittlichkeit und Trägheit, oder Unsittlichkeit und Trägheit sind die Folgen der Armuth. Bewährt hat sich dieses augenscheinlich dadurch, daß, je nachdem in diesen Gegenden durch die häufigen Domainenverkäufe die Armuth abgenommen, auch Bildung, Industrie und Sittlichkeit mit schnellen Schritten zuzunehmen anfangen.“ (S. 194)

Den Verkauf der alten Domänen, die zumeist dem Adel gehörten oder Kirchengüter waren, und die Befreiung der Bauern von zahlreichen Zwängen, wie dem Flurzwang z.B., sieht Schwerz als den großen Gewinn für die Landwirtschaft, als gesellschaftlichen Fortschritt überhaupt: „...Charakter des Landvolks: Das Landvolk an Rhein und Mosel ist nicht mehr das, was es vor 2 (die bezieht sich auf 1814, da die Originaltexte 1816 ff. geschrieben wurden) Jahren war. Es rückte so wie die übrigen Stände mit dem Geiste der Zeit im Guten und Bösen vor. Seine Abneigung gegen die Classe, welche sich Herren nennt, ist erloschen, seitdem diese dem Landmann den Grad von Recht und Achtung zugestehen, der ihm gebührt. Der Name Bauer ist, bei der Gleichheit der Bürgerrechte und der Aufhebung aller Privatzwangsmittel, kein Schand- und Spottname mehr. Die Unabhängigkeit, die Selbstständigkeit, eine Art von Wohlstand, geben auch dem Ungebildeten eine bisher unbekannte Kraft und entwickeln in ihm nicht geahnete Fähigkeiten. Da sich vor seinen Augen eine bessere Aussicht in die Zukunft öffnet, so werden ihm auch seine Kinder lieber, und er verwendet Etwas auf ihre Bildung. Da er an den Herren aus den Städten wohl sieht, daß Kleider Leute machen, so hängt auch er seinen zerlumpten Kittel hinter die Thüre, erscheint am Sonntage mit einem anständigen Rock in der Kirche, und die Mutter will, daß es auch bei den Kindern so gehalten werden soll. Der Schmutz schwindet und die Reinlichkeit stellt sich ein. Möchte der Mensch nur fähig seyn in allen seinen Unternehmungen die schöne Mittelstraße zu halten“ (S. 236) „und, gleich weit vom Schmutze und Prunke, von äußerster Rohheit und überflüssiger Aufklärung, den Pflichten seines Berufes treu zu bleiben, Zucht, Sitte, Einfalt und Religion nicht auf die Seite zu schieben und die Schranken seines Stande nicht zu übertreten! Das gewähre Gott meinen Mitbürgern und allen meinen Pflug- und Ackergenossen!“ (S. 237). Schwerz sieht im Maßhalten das Glück der Landwirtschaft, ja der ganzen Gesellschaft überhaupt. (Anm. 6) Die Erwähnung des „Maßhaltens“ hat einen ebenso bitteren wie damals aktuellen Hintergrund. Vor der Umwandlung kirchlichen oder adeligen Großgrundbesitzes, der zumeist steuer- und abgabenfrei gehalten war, waren die Bauern und Ackerer durch zahlreiche Steuern in wirtschaftlich sehr angespannter Lage. Zumal die meisten Höfe auch relativ wenig Land besaßen und darüber hinaus noch der Realteilung unterlagen, sodass mit jeder Generation das zu bewirtschaftende Land auf mehr Köpfe verteilt wurde. Die Folge war, dass die Armut zunahm. Die Situation vor der Säkularisierung schildert Johann Friedrich Benzenberg sehr anschaulich: „Die Geistlichkeit war der größte Grundbesitzer. Es gab Gemein[d]en in denen von 2000 Morgen Ackerland 1500 dem Adel und der Geistlichkeit gehörten und als solche Steuerfrey waren. Im ganzen Erzstifte Kölln, waren nur drey silberne Pflüge. ‚Er pflügt mit silbernen Pfluge,’ sagte man von einem Bauer der 100 Morgen als Eigenthum bebaute. – Um die Urbarmachung wüster Gründe zu befördern, hatte einer der Churfürsten verordnet: daß jeder silberne Pflug ein Drittel seiner Steuern als Nachlaß erhalte.“ (Anm. 7)

Offenbar waren die Anreize, welche die Kurfürsten sich von einer solchen Steuerbefreiung versprachen, nicht groß genug gewesen, um den Wohlstand im Lande so zu mehren, dass er auf vielen Schultern ruhte. In Muffendorf waren die großen Güter die der Kommende und der Burg Muffendorf sowie das Gut des Martinistiftes in Lüttich mit 60 Morgen. Die Kleinpächter blieben im Gegensatz zu den Halbwinnern stets in wirtschaftlich prekären Verhältnissen. Chancen boten sich mit dem Ende des Alten Reiches und der Auflösung der großen Güter.

Nun zu Napoleon und Friedrich Wilhelm III.: Was haben die beiden mit den Muffendorfer Pfirsichen zu tun? Ein wesentlicher Aspekt der Obstbaumpflanzungen war dieser: Napoleon brauchte für seine Truppen haltbare Nahrungsmittel und hatte daher einen Preis ausgesetzt für denjenigen, der ein Verfahren zu Haltbarmachung entwickeln würde. 1810 erhielt Nicolas Appert (1749 - 1841) diesen Preis in Höhe von 12.000 Franken. (Anm. 8) Bereits im gleichen Jahr erschien sein Buch über die Techniken der Haltbarmachung in deutscher Sprache: „Das Buch für alle Haushaltungen – oder Die Kunst alle thierische und vegetabilische Nahrungsmittel mehrere Jahre vollkommen genießbar zu erhalten“ (Anm. 9) bei Pauli und Compagnie in Koblenz. Seine Wirkung ist gar nicht zu überschätzen. Die genaue und sehr einfache Anleitung zur Sterilisation von Nahrungsmitteln, vor allem von frischem Obst und Gemüse in Glasflaschen mit weitem Hals, brachte für die Haushaltungen eine großartige Vereinfachung des Wirtschaftens mit sich. Und die Lebensmittel waren zugleich gesünder, da weder übermäßige Mengen an Zucker, noch an Salz oder Essig notwendig waren, um sie haltbar zu machen. Der Siegeszug der vereinfachten Vorratshaltung hatte mit dieser von Napoleon geförderten Idee begonnen. Die Städter konnten sich nun wohlschmeckende Vorräte anlegen, die bequem im Regal zu lagern waren. Geschmacklich waren die Konserven den getrockneten Früchten oftmals überlegen. Der Markt für Obst entwickelte sich deshalb rasant. In der Folge entstanden im Rheinland Konservenfabriken in der Nähe der Anbaugebiete. Ein ganz neuer Wirtschaftszweig entwickelte sich ab der Mitte des 19. Jahrhunderts. Der Bedarf an Zucker stieg in der Folge ebenfalls enorm. In Preußen entwickelte der Autodidakt Franz Carl Archard (1753 - 1821), gefördert durch König Friedrich Wilhelm III. von Preußen, neue Methoden des Zuckerrübenanbaus, um die Rübenzuckergewinnung zu optimieren. Es gelang Archard im Jahre 1802, aus seinem Gut Cunern (heute Polen) den aus 250 t Rüben gewonnenen Zucker zu liefern. Zwischen 1812 und 1815 wurde das Gut zur Lehranstalt für die Rübenzuckergewinnung. Archard veröffentlichte bereits im Jahre 1812 ein Lehrbuch (Anm. 10) über die Rübenzuckergewinnung und trug so in sehr erheblichem Maße zur Entstehung eines gänzlich neuen Industriezweiges bei, der insbesondere in der Nähe der großen Rübenanbaugebiete am Niederrhein Folgen zeitigte. Um eine kleine Volte zu drehen: die späteren Eigentümer der Muffendorfer Kommende, Familie Mayer, waren Erben, die ihren Reichtum der rheinischen Zuckerproduktion verdankten. Frau Elisabeth Mayer (1869 - 1953) war eine geborene Pfeifer, Tochter von Valentin Pfeifer (1837 - 1909) und dessen Frau Hedwig (1843 - 1911). Die rheinische Zuckerfabrik Pfeifer und Langen, die auch auf diese Familie zurückgeht, ist bis heute ein Begriff, vor allem mit den Zuckerhüten, die auf dem Etikett die Spitzen des Kölner Doms tragen. Valentin Pfeifer und seine Frau Hedwig sowie die Tochter Elisabeth Mayer und deren Mann Josef Mayer (1857 - 1914) sind auf dem Muffendorfer Friedhof, auf dem auch Johann Peter Schwingen sicher sein Grab gefunden haben wird, zur letzten Ruhe gebettet. Leider findet sich hier kein Grabstein von Johann Peter Schwingen.

Aber ein anderer Grabstein findet sich, der Grabstein der Nachfahren von Johann Peter Schwingen. Maria Elisabeth Schwingen, geb. am 12. September 1914, gestorben am 4. Juni 2002, war die Urenkelin von Johann Peter Schwingen und Enkelin von Johann Schwingen (geboren1842, gestorben 1891) und lebte noch lange nach dem Zweiten Weltkrieg im beschaulichen Hof der Familie Schwingen auf der Muffendorfer Hauptstraße. Ihre Eltern waren August Schwingen (geboren 1879, gestorben 1938) und seine Frau Maria, geborene Wessel (geboren 1877, gestorben 1960). Maria Elisabeth Schwingen war der letzte direkte Nachfahre von Johann Peter Schwingen und ist ohne Nachkommen verstorben.

Sie brachte daher ihr Vermögen, zu dem Johann Peter Schwingen mit seinen Pfirsichkernen den Grund gelegt hatte, in eine Stiftung ein.

So kann man mit Recht davon sprechen, dass die Pfirsiche des Johann Peter Schwingen noch heute reiche Früchte tragen.

Die ersten Rübenzuckerfabriken im Rheinland entstanden im Roer-Departement bereits um 1813. Die Zuckerraffinerie in Knechtsteden hatte längeren Bestand. Und der Rübenzucker wurde preiswertes Massengut: etwa 10 Silbergroschen das Pfund. (Anm. 11) Insbesondere die Likörfabriken am Niederrhein benötigten preiswerten Zucker. Aber auch die Konservenfabrikation, die ungeahnten Aufschwung nahm, bezog Zucker in großen Mengen. Ende des 18. Jahrhunderts erfand eine Schottin Marmelade aus Orangen und Zucker. Eine großartige Wirtschaftsidee, die weite Kreise zog. Marmeladen und Konfitüren wurden zum beliebten Brotaufstrich und spielten in der Küche eine wichtige Rolle. Der Anbau von Zuckerrüben wurde auch deshalb zum attraktiven Wirtschaftszweig und zog im zweiten Schritt die von Schwerz so deftig bezeichnete „Wuth des Obstbaumpflanzens“ nach sich. Franz Carl Achard war ein von der Aufklärung geprägter Geist mit weitem Horizont. So schrieb er in seinem Vorwort: „Allen Regenten und weisen Regierungen der Staaten, für welche der Zucker ein exotisches Erzeugnis ist, so wie auch jedem denkenden, den vaterländischen Kunstfleiß schätzenden, und gegen das Unglück seiner Mitmenschen in andern Welttheilen nicht gefühllosen Staatsbürger, widme ich diese Schrift. Erstere werden in der Ausführung der Runkelrübenzuckerfabrikation das Mittel nicht verkennen, den National-Reichthum, durch den Selbstgewinnst einer bisher sehr bedeutenden jährlichen Geldexportation, ansehnlich zu vergrößern, eine größere Anzahl von Menschen durch bisher unbekannte Beschäftigungen zu ernähren, und eben dadurch die von der Bevölkerung und den Erwerbsmitteln abhängenden innern Staatskräfte zu erhöhen, die Gränzen der merkantilistischen Unabhängigkeit, die meistentheils mit der politischen in genauer Verbindung stehen, zu erweitern und endlich den individuellen Wohlstand der Staatsbürger entweder mittelbar oder unmittelbar zu befördern. Letztere können zum Theil in der Ausübung dieses neuen Zweiges europäischer Industrie ansehnliche Vortheile finden, und sämmtlichen muß der Genuß des Zuckers als Erzeugniß vaterländischen Kunstfleißes anziehnder werden, als er es bey der Rückerinnerung an das die Menschheit empörende harte Schicksal der vielen tausenden Schlachtopfer des Eigennutzes seyn kann, durch welche er in andern Welttheilen bereitet wird“.

Drei Themen bewegen den Autor:

der „Kunstfleiß“,

die Zunahme an Wohlstand

und die Ersetzung der durch Sklavenarbeit errungenen Zuckerernten aus Übersee und damit das Ende der Sklavenarbeit.

Dies will uns heute als außerordentlich modern in der Auffassung von den Zusammenhängen der Wirtschaft erscheinen. Die Veröffentlichung ist aber mehr 200 Jahre alt. Insbesondere Frankreich leistete sich einen eklatanten politischen Widerspruch: wurden doch auf Initiative der Zuckerproduzenten die in der französischen Revolution erkämpften Menschenrechte ausschließlich für den Geltungsbereich des Mutterlandes für gültig erklärt (1790). Die überseeischen Produktionsstätten, die hauptsächlich durch Sklavenarbeit funktionierten, kamen daher nicht in den Genuss der allgemeinen Menschrechte. Die Sklavenwirtschaft blieb prägendes Element dieses wirtschaftlichen Erfolgs. Archards Forschungen und die Umsetzung derselben atmen den Geist der Aufklärung und der preußischen Reformen.

Der Anbau von Zuckerrüben und die Gewinnung von Zucker daraus veränderte die Landwirtschaft, die Lebensweise, das Kochen, die Ernährung und die Wirtschaft insgesamt. Auch die Zuckerrübe gehört zu den Pflanzen, die Welt veränderten. (Anm. 12) Der Innovationsschub durch die Zucker- und Konservenindustrie war markant. Die ausführliche Würdigung der Rübenzuckergewinnung in Band 128 des Krünitz’schen Lexikons, der Band ist 1820 erschienen, macht deutlich, welches wirtschaftliche Potential man in der Zuckerherstellung erkannte. In Band 84, der bereits 1801 erschienen war, ist die Marmeladenherstellung sehr ausführlich beschrieben. Auch hier wird bereits Zucker in großen Mengen bei den Rezepturen verwendet. Pfirsichmarmelade gehört selbstverständlich zum Repertoire. Eine Marmelade, die man heute kaum noch findet.

Die Märkte und die Fabrikgründungen (Manufakturen) explodierten ab etwa 1830. Die verbesserte Ernährungsgrundlage schuf die Voraussetzungen für die große Industrialisierungswelle ab etwa der Mitte des 19. Jahrhunderts. Der beim Volk beliebte preußische König Friedrich Wilhelm III. (1770 - 1840) hatte erheblichen Einfluss darauf genommen, durch Innovationen und Reformen die Wirtschaft seines Landes zu fördern. Um noch eine kleine Bonner Volte zu drehen: Friedrich Wilhelm III. war der König, dem der in Bonn geborene Ludwig van Beethoven sein wohl berühmtestes Werk, die 9. Symphonie, gewidmet hat. Beethoven verstand sich als „Untertan vom Rhein“ des preußischen Königs, wie er dies im Anschreiben an Fürst Franz Ludwig Hatzfeld im März 1826 betont hatte, und er schätzte den preußischen König. Beethoven hatte sich im Gegenzug einen Orden erhofft, der ihm allerdings versagt blieb. (Anm. 13) Dennoch hatte Hatzfeld erreicht, dass der König die Widmung gnädigst annahm.

Im Gesamtzusammenhang wichtig ist die Einschätzung Beethovens, dass er willens war, dem preußischen König sein bedeutendstes Werk, die 9. Symphonie, zu widmen. Dies lässt immerhin auf eine herausragende Wertschätzung schließen.

Vom Heroischen kommen wir wieder in die „Niederungen“ der Landwirtschaft: Die Muffendorfer Pfirsichkultur ist Zeugnis für die Veränderungen nach dem Ende des alten Reichs. Immerhin hat diese Spezialkultur bis in die 1960er Jahre hinein ihre Früchte getragen und war damit über 130 Jahre lang prägendes Element der Landschaft gegenüber dem Siebengebirge, so wie es vorher die Weingärten gewesen waren. Die Bonner Fotografin Leni Werres hat dies mit dem scharfen Blick der Künstlerin erkannt und festgehalten. Ihr Foto von den blühenden Muffendorfer Pfirsichbäumen fand Einlass in den Bildband „Der Rhein“ (s. Abb. 4). Die Pfirsichblüte fand Erwähnung auch in anderen heimatkundlichen Büchern wie „Lebendiges Rheinland“ (Düsseldorf, 1940, S. 65).

Diese Fotografien belegen eindeutig, dass in den 1920er Jahren die Umstellung auf den Obstbau vollkommen gelungen war. Wenige Jahre vorher noch schrieb der Godesberger Bürgermeister Dengler am 7.4.1903 an den Landrat einen kurzen Bericht über den Weinbau zu Muffendorf: „...Bis 1875 gab es in dieser Gemeinde nur Rothwein, der aus Spättrauben gezogen wurde. Diese Spättrauben gingen, wahrscheinlich des Klimas und der ungeeigneten Bodenverhältnisse halber, in ihren Erträgen sehr zurück, so daß die Weinbauern anfingen, die sog. Frühburgundertrauben anzupflanzen und die Spättrauben allmählig ganz verschwinden zu lassen. Die Erträge und demnach die Lust der Weinbauern stiegen wieder, so daß 1893 etwa 60 Morgen Weinberge in Muffendorf existirten. Da kam die Reblaus! Zu ihr gesellten sich dann noch die anderen Rebenkrankheiten, Unlust für die Weinberge trat ein und der Weinbau ging rapider zurück als er vorher anwuchs. Von Jahr zu Jahr wurden und werden noch Weinberge in Obstanlagen, stellenweise auch in Gemüsegärten umgewandelt, und der Zeitpunkt ist nicht mehr fern, wo der Weinbau nur noch eine historische Erinnerung bildet. Augenblicklich (1903) sind in Muffendorf noch etwa 12 Morgen Weinberge vorhanden. An die Stelle der Rebenanlagen sind wie gesagt meist Obstgärten getreten, meist Pfirsichobst, Stachelbeeren, Johannis- und Erdbeeren usw. angepflanzt. Diese Obstanlagen sind viel ertragreicher als der Weinbau.

Es war in Muffendorf die Erfahrung gemacht worden, daß nur alle 7 Jahre eine volle Weinernte eintrat; die übrigen Jahre waren meist so, daß die Unkosten nicht gedeckt wurden. Eine volle Ernte aber brachte pro Morgen höchstens 121/2 Ohm Wein à 80 Mark = 1000 Mark ein, was im Durchschnitt einen Bruttoertrag von pt. pt. 150 Mark pro Morgen und Jahr bedeutet! Auf einem Morgen Land kann man bequem 50 Stück Pfirsichbäume pflanzen, und im Durchschnitt bringt ein Baum für ebensolange Jahre wie der Weinberg pro Jahr bequem 6 Mark ein, was bei geringerer Pflege und sehr viel weniger Arbeitslohn einen jährlichen Bruttoertrag von 300 Mark bedeutet. Ähnlich steht es mit den übrigen Obstsorten. Es eignet sich eben in Muffendorf der Boden besser für Obst – und besonders Pfirsichzucht als für Weinbau. Ganz anderes ist es merkwürdigerweise in dem daneben liegenden Lannesdorf. Dort trat die Reblaus nicht auf, die Pflege der Weinberge ist gut und die übrigen Rebschädlinge werden erfolgreich bekämpft. Es geht dort der Weinbau daher auch nicht zurück, und die 30 Morgen Rebanpflanzungen vermehren sich zwar nicht, aber der Bestand bleibt. Allerdings ist die Bevölkerung dort durch den Grubenbetrieb auch etwas anderes geartet und der Boden für Pfirsiche nicht so geeignet. Endlich aber bewirkt ein sehr rühriger Winzerverein, daß die Preise der rothen Trauben lohnend bleiben“ (Anm. 14).

Dengler beschreibt hier die Situation aus der ökonomischen Sicht. Der Ertrag des Pfirsichanbaus war doppelt so hoch wie der Ertrag aus dem Weinanbau, was ein sehr handfester Grund für die Umstellung von Wein- auf Obstbau war. Allerdings hat er sein Augenmerk nur auf den Zeitraum gerichtet, nachdem die Reblaus eingeschleppt wurde und immense Schäden im rheinischem Weinbau verursachte. Im Jahre 1874 wurde die Reblaus zum ersten Mal festgestellt, und zwar am Annaberg bei Bonn. Von hier aus verbreitete sich der Schädling und brachte den Weinbau in manchen Gegenden zum völligen Erliegen. Insbesondere Kleinwinzer mussten den Weinbau aufgeben, da sie nicht über die entsprechenden Mittel verfügten, um Neuanpflanzungen mit Propfreben vornehmen zu können. Das Problem des Reblausbefalls war bereits erkannt, König Wilhelm I. von Preußen hatte 1873 ein Gesetz zum Schutz der Reben vor der Reblaus erlassen. Es kam aber zu spät, die Reblaus hatte bereits begonnen, sich auszubreiten. In den Protokollbüchern Muffendorf, die im Bonner Stadtarchiv aufbewahrt werden, findet sich in GO 10098 ein Eintrag vom 10.1.1880: Es wurde eine Kommission einberufen, die sich mit der Bekämpfung der Reblaus in Muffendorf beschäftigen sollte. Es wurden in die Kommission berufen Johann Peter Schwingen I., Johann Regh und Reiner Krämer. So kann man davon ausgehen, dass sich die Reblaus von 1874 bis 1880 vom Annaberg bis Muffendorf ausgebreitet hatte.

Wenn Dengler schreibt, dass der Rotweinanbau in Lannesdorf einträglicher blieb als in Muffendorf, so verkennt er, dass in Muffendorf der Pfirsich aus Gründen der besseren ökonomischen Nutzbarkeit und des besseren Bodens bereits seit den 1830er Jahren Einzug gehalten hatte. Lannesdorf hatte schlicht nicht die Möglichkeiten, die sich Muffendorf hinsichtlich des Obstbaus boten. Daher blieb der gewerbliche Weinanbau in Lannesdorf länger bestehen. Die Lannesdorfer Gruben boten darüber hinaus andere Erwerbsmöglichkeiten, so dass die Umstellung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft nicht dem gleichen ökonomischen Druck ausgesetzt war wie in Muffendorf.

Eine Erinnerung an das alte Muffendorf und die Arbeitsbedingungen dort ist diese: ein Mann aus Muffendorf ging werktäglich durch den Kottenforst nach Witterschlick, um dort in den Tongruben zu arbeiten. Abends heimgekehrt bestellte er noch den eigenen Gemüsegarten und am Wochenende arbeitete er gegen Lohn in den Hausgärten. Er tat dies bis an sein Lebensende. So die Erzählung eines alten Muffendorfers. Der Weg durch den Wald dauerte mindestens zwei Stunden, also jeden Tag 4 Stunden auf Schuster’s Rappen. Acht Stunden Arbeit in der Grube, danach sicher noch zwei Stunden im Garten. Ein Arbeitstag von 14 Stunden. Da war keine Zeit und keine Kraft mehr vorhanden, Geselligkeit zu pflegen oder für Müßiggang.

Zurück zur Reblaus: warum sie sich nicht in den Lannesdorfer Wingerten ausbreitete ist nicht bekannt. Die Beobachtungen Denglers decken sich mit den Darstellungen des Lehrers Färber über den Weinbau im späten 19. Jahrhundert. Aloys Schulte hat diesen Bericht ausführlich gewürdigt in dem Artikel „Muffendorf in der Franzosenzeit“ (Anm. 15). Die Vorhersage Denglers, dass der Weinbau bald nur noch eine „historische Erinnerung“ sein würde, trat dann auch bald ein. Nach dem dem Zweiten Weltkrieg gab es nur noch wenige Hausreben in Muffendorf, die an den einstigen Weinbau erinnerten.

Erst in den 1970er Jahren wurden auf Initiative von Robert Diederichs († 2006) wieder zwei größere Weinberge angelegt und das Weinbaugebiet offiziell eingetragen als „Muffendorfer Klosterberg“. So hat sich die Geschichte wieder einmal gedreht. Heute gibt es wieder mehr Weinstöcke als Pfirsichbäume im Dorf.

Und noch heute gilt: im zeitigen Frühling gibt es im Garten kaum etwas, das großartiger blüht als ein Muffendorfer Pfirsichbäumchen mit seinen intensiv rosa gefärbten Blüten. Allen Gartenbesitzern sei geraten, sich einen Kern schenken zu lassen und ein Pfirsichbäumchen daraus zu ziehen.

Bei guter Pflege, also starkem Rückschnitt und guter Düngung, hat man ein höchst dekoratives Bäumchen im Garten, das rund ums Jahr den Garten schmückt und auch noch wohlschmeckende Früchte trägt. Und wann hat man schon einmal die Möglichkeit, aus nichts als einem Kern etwas so Schönes und Nützliches zu machen? So, wie Johann Peter Schwingen es mit seiner Pioniertat gemacht hat.

Und wie sagte der erfahrene Gartennachbar? „Pfirsiche musst Du quälen!“, also ordentlich zurückschneiden. Nur dann ist in sonnigen, windgeschützten Lagen ein guter Ertrag zu erwarten.

Viel Erfolg!

Anmerkungen

Anm. 1: Jakob Fritzen, geb. 1834, Lehrer in P. seit dem 1.6.1863, 1901 Ruhestand, nach Albert Groeteken: Streifzüge durch die Geschichte des romantischen Plittersdorf am Rheine, http://www.plittersdorf.net/Ueber-Plittersdorf, Historischer Rundgang, 1950er Jahre, 04/2014. Wo dieser Artikel veröffentlicht worden war, ist leider nicht genannt, da Fritzen aber 1901 mit 65 Jahren in den Ruhestand gegangen ist, ist anzunehmen, dass der Artikel nach 1901 erschienen ist. Bisher ist es aber trotz intensiver Recherchen nicht gelungen, den erwähnten Artikel des Jakob Fritzen zu finden.

Anm. 2: http://www.zeitspurensuche.de/02/st1preis.htm#Brot

Anm. 3: siehe: http://www.eifelzeitung.de/2013/10/peter-kaufmann-43211/

Anm. 5: Google Books: Beschreibung der Landwirtschaft in Westfalen

Anm. 6: aus: Johann Nepomuk von Schwerz: Beschreibung der Landwirthschaft in Westfalen und Rheinpreussen, Stuttgart 1836 (Zusammenfassung von Texten, die nach 1816 entstanden) http://zs.thulb.uni-jena.de/receive/jportal_jparticle_00227613

Anm. 7: Wünsche und Hoffnungen eines Rheinländers, Paris 1815, S. 4, 5

Anm. 8: http://de.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Appert

Anm. 9: Google Books: Das Buch für alle Haushaltungen...

Anm. 10: Die europäische Zuckerfabrikation aus Runkelrüben in Verbindung mit der Bereitung des Branntweins, des Rums, des Essigs und eines Caffee-Surrrogats aus ihren Abfällen, beschrieben und mit Kupfern erläutert durch ihren Urheber Franz Carl Archard..., Drey Theile, Neue verbesserte Auflage, Mit 10 Kupfertafeln, Leipzig 1812

Anm. 11: Vgl. http://www.digitalis.uni-koeln.de/ViebahnS/viebahns_index.html, S. 174

Anm. 12: Vgl. Hobhouse, Henry: Sechs Pflanzen verändern die Welt, Hamburg 2001 (4. Aufl.)

Anm. 13: Ludwig van Beethoven, Brief an Fürst Franz Ludwig Hatzfeld, Wien, Anfang März 1826, Konzept

Anm. 14: Hans Kleinpass: Die Straßennamen der Gemarkung Muffendorf, in Godesberger Heimatblätter 29, S. 142

Anm. 15: Godesberger Heimatblätter 5, hier S. 41 - 43

Abbildungsnachweis

Lars Bergengruen: 1, 2, 5, 6; Pia Heckes: 7, 8, 9,10; Kleinschmidt Fine Photographs is a Germany registered and Wiesbaden based company | HRA 4518: 4; StadtMuseum Bonn: 3.